Le contenu sera mis à jour pour tenir compte des débats du 1.09.2025 dans le cadre d’Alternatiba

Partie 1 : La naissance du CERN

1.1 : Un véritable miracle dans la Guerre froide

Il est difficile de penser que la naissance du CERN au début des années 1950 ne put se faire rapidement que dans un contexte historique très particuliers lié à la Guerre froide. Combien d’années et d’efforts faudrait il dépenser aujourd’hui pour réaliser n’importe quel projet scientifique international totalement original. D’ailleurs, aucune autre institution scientifique totalement équivalente en envergure au CERN n’a depuis lors été réalisée ; et on voit mal comment la conjoncture politico-économique actuelle pourrait le permettre. Au mieux, peut-on imaginer un projet semblable à l’échelle de l’Union européenne (sans une étroite collaboration avec les Etats-Unis et le Russie), mais guère au-delà.

Le miracle a été que tous les principaux acteurs du projet CERN qui auraient pu torpiller le projet dans son essence ou dans son envergure au début des années 1950 ne l’ont pas fait ; pour des raisons différentes.

1) un bon nombre de physiciens et ingénieurs européens ne souhaitaient pas participer directement ou indirectement à des activités de conceptions d’armes nucléaires pour des raisons éthiques, genre de recherches que tous les Etats industriels européens étaient pourtant prêts à financer largement pour des raisons militaires plus qu’économiques. Avec le choix fait de réaliser un CERN dépourvu de réacteur nucléaire (ce qui fut en fait envisagé au début, avec en arrière-plan non dit de perspective de production de plutonium) et la décision de construire seulement des accélérateurs de particules, perçus à l’époque comme seulement utiles à la recherche fondamentale, le nouveau projet de CERN ne pouvait que séduire les ambitieux scientifiques européens de toute obédience, et tous les citoyens européens.

2) Les différences de salaires entre les deux côtés de l’Atlantique étaient telles qu’un « brain drain » massif privaient les pays européens de leurs meilleurs chercheurs, de sorte qu’un bon nombre de personnalités européennes comme Denis de Rougemont, Edoardo Amaldi, Niels Bohr ou Louis de Broglie, ainsi que d’autres scientifiques et ingénieurs européens qui souhaitaient ne pas être tentés d’émigrer aux Etats-Unis en raison des différences de salaires [Kowarski, 1956], voire par dégoût du maccarthysme.

[Kowarski, 1956] Lew Kowarski. La genèse du CERN. Un exemple de coopération européenne. Industries atomiques [Genève] 1 (octobre 1956) 5–14. Kowarski était directeur au CERN à cette époque.

3) En fait, c’est presque obligés et contraints que tous les pays européens s’efforcèrent de contourner les lois américaines qui interdisaient toute forme de collaborations nucléaires avec les pays étrangers, y compris la Grande-Bretagne grâce à qui pourtant les Etats-Unis avaient pu se doter de l’arme nucléaire avant la fin de la Deuxième Guere mondiale.. C’est pour cette raison que les nations européennes souhaitaient des collaborations scintifiques, bilatérales entre elles pour des raisons de discrétion, mais aussi multilatérales lorsque l’opportunité s’en présentait. Ainsi, trois ans après la fondation du CERN, Félix Gaillard, un politicien et ancien ministre français, se félicitait de l’existence de six institutions internationales destinées à faciliter l’avènement international des technologies nucléaires civiles : 1) CERN ; 2) La Société européenne de l’énergie atomique fondée en 1953 par huit pays, dont la Suisse, ayant son siège à Londres ; 3) Une Organisation spéciale de l’OECE (Organisation européenne de coopération économique) agissant comme un bureau de contrôle sur les questions qui pourraient fâcher : détournement à des fins militaires des matières fissiles produites, dissémination des technologies proliférantes, etc. 4) Institut unifié du Pacte de Varsovie (plus connu aujourd’hui sous le nom de Joint Institute for Nuclear Research, JINR, fondé à Dubna près de Moscou le 26 mars 1956 en réaction à la création du CERN) ; 5) Euratom et 6) L’AIEA (Agence Internationale pour l’Energie Atomique) [Gaillard, 1957].

[Gaillard, 1957] Félix Gaillard. La coopération internationale en matière atomique. Industries atomiques [Genève] 3 (1957) 40–49.

Comme indiqué ci-dessus, le CERN ne fut que l’une de ces institutions « nucléaires » des années 1950 ; et l’on se rappelle que le CERN a toujours arboré avec fièreté le « N » de son acronyme ; jusqu’à que l’institution se fit rebaptiser « Laboratoire de Physique des Particules » pour conserver sa popularité auprès des Genevois et d’éventuels contribuables antinucléaires. En finançant le CERN, les Etats membres finançaient néanmoins aussi les recherches des physiciens et ingénieurs pacifistes du CERN, sans que ces derniers s’en rendent compte clairement qu’à travailler sur des technologies duales (c’est-à-dire susceptibles d’applications aussi bien militaires que civiles), ils contribuaient également à des applications militaires. Ces chercheurs « objecteurs », et les simples citoyens, furent les principaux dupes des affirmations de recherches purement civiles proclamées autour de la mission du CERN ; car tous les soutiens institutionnels agirent parfaitement pour laisser dans l’obscurité cette fonction.

4) La communauté scientifique internationale a paru aussi soudée qu’avant la Guerre, avec l’appui individuel de physiciens américains, dont aussi de nombreux Européens naturalisés ayant dû émigrer du fait du Nazisme, mais aussi et surtout d’authentiques Américains dont plusieur qui participèrent au projet Manhattan. Il n’est donc pas très étonnant que des chercheurs comme Isidor I. Rabi ait été en phase avec les désirs du Département d’Etat (Affaires étrangères) qui cherchait à consolider l’alliance américaine avec les états européens à travers des projets ambitieux comme le plan Marshall ou le plan Schuman, qui avaient pour but de réintégrer l’Allemagne dans le concert européen.

It was not my intention to repeat those arguments in my article, nor shall I belabor our very different perceptions of the precise roles of people like Denis de Rougemont and Edoardo Amaldi. My aim was rather to show that I.I. Rabi, in particular, had a foreign policy agenda when he took the floor in Florence. He wanted to suggest that the US would not look favorably on a laboratory that included a research reactor, as did Brookhaven—a project being actively promoted by the French but that would necessarily exclude Germany. More fundamentally, in line with the aims of the Marshall Plan and the Schuman Plan, he wanted to reintegrate and relegitimate West German physics by including that country, which had barely gained limited sovereignty, as part of a supranational European laboratory equipped only with accelerators. [Kriege, 2005]

[Krige, 2005] John Krige. Replies to letters from Herwig Schopper and Sameen Ahmed Khan. Physics Today 58, No 4 (April 2005) 89. Herwig Schopper (1924–19 août 2025) vient juste de décéder à l’âge de 101 ans.

5) Plus étonnant encore, les Etats-Unis s’employèrent activement au niveau institutionnel (Département d’Etat) comme au niveau para-étatique (Fondation Ford), à favoriser l’émergence de la concurrence scientifique du CERN dans un domaine sensible alors pourtant que seuls les Etats-Unis avaient les moyens financiers de poursuivre le développement d’accélérateurs toujours plus puissants. On peut invoquer deux raisons à ce soutien américain, autres que celles de ménager la susceptibilité de leurs alliés européens dans le cadre de la compétition Est-Ouest : d’une part en encourageant une stimulante compétion entre les laboratoires scientifiques américains et europens ; et d’autre part, en fournissant un prétexte de collaboration scientifique aux chercheurs du Pacte de Varsovie, la venue de certains d’entre eux à Genève donnant l’occasion de se faire une idée plus précise des intérêts et des progrès technologiques de l’Est, alors même que l’essai nucléaire russe de 1949 avait pris par surprise beaucoup d’observateurs en Occident qui n’avaient pas assez d’informateurs in situ.

[The Ford Foundation] promotion of the noble ideal of international scientific co-operation was subverted by the opportunities it provided for informal intelligence gathering through encounters with Soviet and Chinese physicists. In case like these foundation rhetoric, while not empty, certainly served as a smoke-screen for the performance of typical Cold-War rivalry and the pursuit of American scientific and technological pre-eminence. (…) apparently with the willing consent not only of the officers and the President of Ford, but also much of the American physics community. [Kriege, 2012, p.28]

ou encore

Thus, funding physics in Denmark [Niels Bohr Institute] and Switzerland [CERN] was clearly a Cold-War proposition, geared to further the production of strategically critical knowledge and thereby protect national security and strengthen “America’s competitive scientific and technological advantage”. [Kriege, 2012, p.28]

[Krige, 2012] John Krige, Helke Rausch, Introduction—Tracing the knowledge: Power nexus of American philanthropy. In: John Krige, Helke Rausch. American foundations and the coproduction of world order in the twentieth century (Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2012 ; 300 p.) 7–34.

Partie 2: Passé et avenir de la physique des particules élémentaires

2.1 :Que s’est-il passé (ou pas) en physique des particules depuis 40 ans ?

En dépit de la brillante observation en 2012 de la particule de Higgs (prédite 48 ans plus tôt), le rythme des avancées scientifiques s’est tellement ralenti qu’il est devenu sujet à bien des interprétations critiques, même de la part de brillants scientifiques concernés. En particulier, Sabine Hossenfelder en est venue à conclure qu’elle et ses confrères théoriciens s’étaient perdus dans les mathématiques : « Ce n’est pas la nécessité de comprendre les mathématiques qui fait que la physique est si difficile. Ce qui est difficile, c’est de trouver les mathématiques qui conviennent [Hossenfelder, 2019, p.23] ». Il y a aussi que d’autres physiciens—expérimentateurs—lui ont recommandé de ne pas exprimer publiquement de doutes sur l’intérêt de leurs recherches de sorte à sécuriser leurs postes de travail ; une attitude peu compatible avec la déontologie scientifique qui a conduit Hossenfelder à quitter son emploi afin de pouvoir librement informer le grand public au moyen d’un excellent blog.

[Hossenfelder, 2019] Sabine Hossenfelder. Lost in maths —comment la beauté égare la physique (Les Belles Lettres, Paris, 2019) 339 p.

2.2 :Les limites de la recherche réductionniste en physique des corpuscules élémentaires

L’approche réductionniste est une méthode de choix pour explorer et interpréter les propriétes de la Nature, mais il serait erroné de ne pas chercher à combiner cette approche à d’autres. Cela apparaît toujours plus clairement lorsque l’on prend la peine de lire le nombre toujours plus élevé de chercheurs réputés qui se font les avocats de l’étude des propriétés émergentes de la physique.

Phillip Anderson, quelques années avant d’obtenir le prix Nobel de physique (1977), popularisa le concept d’émergence en physique par la publication d’un article intitulé « More is Different » [Anderson, 1972]. Il y souligna les limites de la physique des particules pour expliquer ce qui se produit lorsque des atomes s’associent entre eux. C’est pourquoi la chimie serait devenue une science indépendante, et pas une simple branche de la physique. L’émergence est revenue sur la scène intellectuelle par un biais inattendu, celui de l’étude des systèmes complexes en physique.

Pour certain des plus éminents émergentistes, cela revient cela remettre en question les prétendues bizarreries de la mécanique quantique, mais aussi le modèle de développement du CERN basé sur la construction d’accélérateurs toujours plus grands et plus puissants visant à observer toujours plus de nouveaux corpuscules élémentaires qui, affirme-t-on, permettraient de toujours mieux comprendre les propriétés de la matière. C’est ce que réfutent totalement, ou partiellement, les théoriciens de l’émergence pour qui la nature même des sous-constituents importe peu, les propriétés émergentes des états de la matière apparaissant toujours plus nettement au fur et à mesure du simple accroissement du nombre de ces sous-constituants impliqué, et de moins en moins de leur nature propre. Mentionnons trois de ces théoriciens :

1) Robert B. Laughlin (prix Nobel de physique de 1998 pour l’explication de l’effet Hall quantique fractionnaire, et « franc promoteur de l’étude des propriétés émergentes de la matière ».

Laughlin, à la suite d’Anderson, affirme également que « les lois physiques ne préexistent pas et ne peuvent dicter à la matière comment elle doit s’organiser ». Au contraire les lois de la physique résultent des comportements d’ensemble, impossibles pour le moment à prévoir a priori, et sont relativement indépendantes de celles des entités sous-jacentes. Par exemple, c’est à la suite d’expérimentations effectuées sur des échantillons massifs, imparfaits, que les mesures les plus précises des constantes fondamentales ont été obtenues. Ces mesures de précisions s’avèrent résulter d’un effet collectif » [Laughlin, 2000/2005]. Dès lors que cette fantastique précision n’a pas été obtenue par l’expérimentation sur des corpuscules élémentaires, la tâche centrale de la physique de nos jours n’est plus de tenter de trouver des équations fondamentales, mais de comprendre les comportements émergents de la matière dans toutes leurs manifestations, « y compris peut-être le phénomène de la vie ». Cela signifie que l’argument de l’intérêt des mesures de précisions que l’on pourrait obtenir au FCC est mal fondé, mais que si l’on s’y orientait vers la physique de l’émergence, le CERN pourrait contribuer fondamentalement à la compréhension de la biologie et d’autres sciences comme l’informatique.

[Laughlin , 2000] Robert B. Laughlin, David Pines. The Theory of Everything. Proc. Nat. Acad. Sci. 9, No 1 (2000) 28–31.

[Laughlin , 2005] Robert B. Laughlin. Un Univers différent (Fayard, Paris, 2005) 312 p.

2) Gerard ‘t Hooft : prix Nobel de physique de 1999 pour la démonstration de la renormalisation de la théorie de jauge du Modèle Standard. Il est aussi à l’origine, en 1993, du concept d’holographie, susceptible d’unifier la Gravitation et le Modèle Standard, à savoir que toute l’information contenue dans un volume tridimensionnel peut être codée sur la surface qui entoure ce volume.

Gerard ‘t Hooft interprète la stagnation observée dans le domaine des particules élémentaires comme le résultat du fait que tous les chercheurs du domaine pensent de la même manière, d’où son pessimisme si l’on continue sur la lancée en se bornant à concevoir des machines dix fois plus puissantes. Autrement dit, ‘t Hooft pense lui aussi que tous les scientifiques ont intérêt à sortir de leur boîte de confort ; au besoin en s’attaquant frontalement à l’idée même de physique quantique [Billings, 2025].

[Billings, 2025] Lee Billings. Quantum Physics Is Nonsense : Theoretical physicist Gerard ‘t Hooft reflects on the future. Scientific American (July/August 2025) p.104.

3) Jan Zaanen (1957–2024) : spécialiste de la physique des électrons corrélés, et des métaux étranges. Les rares métaux étranges découverts à ce jour sont des alliages qui, comme tous les métaux connaissent plusieurs états de la matière sous formes de phases cristallines, liquides, gazeuses, para ou ferromagnétiques, etc. Dans tous les cas de matières conductrices, comme les métaux ordinaires, il a été possible d’interpréter la conduction électrique comme résultant du déplacements d’électrons, de ions ou d’autres de « grains » de charge électrique. C’est précisément ce que l’on n’observe pas dans la phase étrange : la charge électrique mobile globale semble continûment distribuée dans le volume de ces échantillons [Savitsky, 2025].

Cela confirme la conviction de Zaanen exprimée dans un manifeste publié juste avant son décès [Zaanen, 2024] que la physique du vingtième siècle a certes tourné autour de l’idée de corpuscule, mais qu’avec les dits « métaux étranges », on réalise à quel point l’idée d’explication en terme de particule est trompeuse [Savitsky, 2025]. Et cela alors même que Zaanen aie proposé une interprétation théorique de la phase étrange en terme d’états intriqués faits d’un myriade de constituants « élémentaires » sans que l’aspect granulaire ne puisse être révélés expérimentalement avec nos moyens actuels.

Démarrer un énorme programme de recherches sur les métaux étranges nous semble largement plus important pour la compréhension de la physique que la réalisation d’un N-ième étage d’accélération (le FCC). Cela pourrait permettre de mieux explorer la question de la quantification de l’espace (ou du champ gravitationnel) : si l’espace intersidéral est partout physiquement analogue à un morceau de métal étrange, il serait aussi vain de rechercher des quanta d’espace, que d’espérer trouver des gravitons ailleurs qu’à proximité d’énormes quantités de matière, quelle que soit la nature de cette dernière.

[Savitsky, 2025] Zack Savitsky. A strange fascination. Studies of exotic materials called « stranged metals » point to a whole new way to understand electricity. Science 388, No 6749 (22 may 2025) 819–814.

[Zaanen, 2024] Jan Zaanen. On time : Causality and the quantum gravity conflict (Oxford Univ. Press, Oxford, 2024) 89 p.

2.3: Déficit démocratique et aspects opaques de la gestion institutionnelle du CERN ?

Comme toutes les grandes institutions, le CERN doit d’abord préserver son existence, ce qui fait que la Direction, le voudrait-elle, ne peut rester totalement objective vis-à-vis des propositions de changements venus d’ailleurs, ou de l’intérieur de l’institution. Avec une certaine réussite, la Direction a de nombreuses fois par le passé réussi à contourner les oppositions qui s’étaient manifestées pour une raison ou pour une autre [Hof, 2024] . Cela fait partie, semble-t-il, du jeu démocratique, qui par essence favorise les institutions en place qui disposent de moyens humains et financiers beaucoup plus élevés que ceux des simples associations de citoyens : équipes de communiquants payés pour « essoufler les opposants » et faire du lobbying politique puisque les « appels à la raison » et termes d’emplois sont facilement compris par les élus, contrairement aux arguments scientifiques et techniques.

Mais, cela ne doit pas nous retenir de réfléchir aux motifs qui justifieraient, et pousseraient, à proposer de tels changements pour le bien de l’institution.

[Hof, 2024] Barbara Hof, Gerardo Ienna, Simone Turchetti. The Protest that never was: Silencing political activism at CERN before and during the Vietnam War. Phys. Perspect. 26 (2024) 211–236.

Partie 3 : Tripartition de la connaissance, et raisons de faire de la recherche

3.1 : Tripartition discrète (pour ne pas être dupe)

Pendant des siècles, les philosophes se sont demandés ce qu’était un savoir authentique. Il en a résulté un principe de nécessité tripartite :

connaissance (savoir au sens large) = croyance + savoir factuel + compréhension ,

la compréhension pouvant être présentée comme une « conviction justifiée » . Si l’on attribue une valeur VRAIE ou FAUSSE à chacune de ces trois concepts particuliers de la connaissance, on aboutit à 8 types de connaissances distincts. Par exemple, on peut savoir que la Terre est ronde, ce savoir étant justifié par des photos et des arguments dûment mémorisés ; sans que cela empêche de croire que la Terre est plate. La discussion de ces huit types de connaissances est magnifiquement décrite dans [Poundstone, 1990, pages 158 à 170], et l’on ne peut qu’encourager toutes les personnes désireuses d’être correctement informées à se familiariser avec cette nécessité tripartite pour développer leur esprit critique.

[Poundstone, 1990] William Poundstone. Les labyrinthes de la raison (Belfond, Paris, 1990) 358 p.

3.2 : Tripartition continue (pour renforcer son esprit critique)

Parce que cet exposé de la tripartition est un pilier de la métaphysique, les physiciens sont assez réticents à élaborer sur ce sujet ; qui ressurgit parfois où on ne s’y attend pas trop. Par exemple, les physiciens admettent que la fonction d’onde de Schrödinger décrit l’état d’une particule élémentaire donnée ; mais depuis 80 ans au moins, il y a divergence sur la question de savoir si cette fonction est de nature ontologique (encode-t-elle la description d’un corpuscule qui existe réellement, ou potentiellement) ou épistémologique (si elle représente ce que nous autres chercheurs pouvons espérer connaître expérimentalement au sujet dudit corpuscule).

En fait, il y a plus de deux interprétations possibles de la fonction d’onde, ce qui suggère de considérer une évaluation plus fine en considérant des variations continues de chacun des trois pilliers de la tripartition. Par exemple, au lieu de considérer les seules deux possibilités VRAIE et FAUSSE (que l’on pourrait tout aussi bien remplacer par les valeurs 1 et 0 respectivement), on peut, avec le statisticien Bruno de Finetti, considérer les probabilités bayésiennes utilisées dans certaines formulations de la mécanique quantique, comme celle dite du Qbism, comme devant être, pour chaque observation, un nombre réel compris entre 0 et 1 qui mesure la croyance d’un individu avec une probabilité comprise entre 0% et 100%.

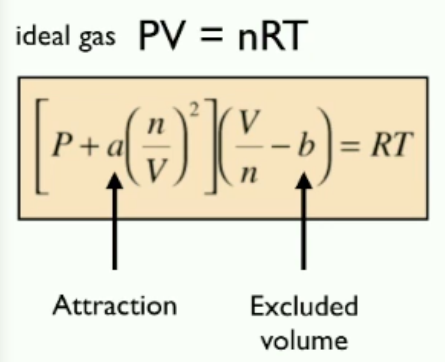

Mais, ce n’est pas tout. Considérons la célèbre relation d’incertitude de Heisenberg (« relation d’indétermination » serait plus exacte), une inégalité qui limite la connaissance que l’on peut acquérir simultanément sur les mesures de la position et de la vitesse d’un corpuscule :

Δx Δp ≥ ℏ/2.

Elle fut publiée en 1927, et Niels Bohr ne tarda pas à affirmer que de telles relations limitatives devaient être la norme plutôt que l’exception dans le domaine de la connaissance.Il proposa qu’une telle relation de complémentarité devait exister entre la vérité et la clarté, puisque pour décrire parfaitement une vérité il faut parfois fournir tellement de faits indiscutables et de précisions de détails qu’on ne comprend plus rien, alors que d’un autre côté, même la sagesse populaire affirme que « trop simplifier trahit ». Autrement dit, pour chaque activité à mener ou chaque but à atteindre, il existe un optimum à déterminer entre la quantité et la qualité de l’information à acquérir et à présenter; qui devrait probablement pouvoir être écrit sous la forme d’une inégalité qualitative du type

Δ(savoir factuel) Δ(compréhension) ≥ constante.

Il s’ensuit que l’on peut avoir de bonnes raisons de vouloir renforcer son esprit critique en considérant des variantes continues de la nécessité tripartite. C’est très probablement une inégalité de ce type qui est à la base dudit « principe des rendements décroissants de la science », cas particulier du principe plus général des rendements décroissants de l’acquisition et de l’exploitation des connaissances.

Ce principe est intuitivement clair : les premières études permettent rapidement de se faire une idée sur un sujet quelconque. En revanche, il faut étudier de plus en plus longuement pour découvrir des nouveautés cachées ou contre-intuitives. C’est la raison pour laquelle il est toujours plus difficile d’améliorer les simulations des processus compliqués, jusqu’à qu’une idée claire soit obtenue. S’acharner ensuite n’a probablement plus qu’un intérêt modeste, voire être contre-productif. Demander toujours plus d’accumulations de données climatiques ou dans le domaine de la santé (tabac, toxicité d’additifs alimentaires, etc.) est la stratégie favorite des « vendeurs de doutes » qui nuit tant à la population et à l’environnement.

Cette diminution des rendements du CERN est toujours plus visible au fur et à mesure de l’espacement des découvertes scientifiques marquantes qui y ont été faites ; la dernière, l’observation du boson de Higgs en 2012, ayant vérifié une prédiction théorique faite en 1964, soit près d’un demi-siècle encore plus tôt. La pratique scientifique imposait cette vérification, ce qui a justifié de construire le LHC ; et ce fut le point final d’une longue quête internationale de plus d’un siècle pour connaître les constituants fondamentaux de la matière et surtout de déterminer les lois qui régissent les interactions de ces particules, avec l’espoir que ces connaissances permettent de résoudre d’autres systèmes physiques moins simples.

Le problème est qu’aujourd’hui la théorie de l’émergence rend de moins en moins probable que l’observation d’une physique allant au-delà du Modèle Standard des particules élémentaires puisse contribuer à des compréhensions nouvelles et utiles.

3.3 La rationalité contre la raison

Bien qu’encore élevée, la confiance du public envers la science est en diminution constante. Cela n’est pas étonnant car les décideurs et autres acteurs sociaux majeurs voient surtout dans la Science le moyen de réajuster les équilibres rompus plutôt que de vouloir résoudre radicalement les problèmes majeurs bien identifiés mais dérangeants (faim dans le monde, pauvreté, militarisme et domination des moins organisés).

Après les armes nucléaires, la destruction de l’environnement et le réchauffement climatique, nous voici face au défi de l’intelligence artificielle malgré des décennies d’avertissements des auteurs de Science-fiction et, plus récemment, des informaticiens et autres éthiciens [Harari, 2024].

Ce que nous avons appris de la théorie de l’évolution biologique et de l’observation de la Société par les historiens, c’est que, fortuitement ou non, probablement par des moyens incompréhensibles aux humains, les algorithmes de l’IA qui survivront auront implicitement découvert que leur simple survie aura résulté du contrôle des resources financières toujours plus substantielles. Nos super-milliardaires et autres oligarques pourraient bientôt avoir à s’écrier, surpris : « Staline, revient, les IA sont devenues complètement folles ! ». Quand ? Dans 20 ans, ou bien avant ?

Rappelons qu’après 1945, de nombreux Américains pensaient qu’il faudrait 20 ans aux Soviétiques pour faire exploser leur première bombe atomique. Il furent atterés lorsque l’événement tant redouté advint le 29 août 1949, 4ans et 6 semaines après l’essai d’Alamogordo (16 juillet 1945).

Dès lors, lorsque l’on voit certains de nos politiciens réclamer le redémarrage de l’énergie nucléaire, l’énergie la plus chère et la plus proliférante, et d’autres réclamer la poursuite de la croissance alors que l’on consomme déjà les ressources de la planète deux fois plus rapidement qu’elles ne se renouvellent, on peut se demander si l’IA et la BN (la bêtise naturelle) ne sont pas déjà aux commandes, ou si la rationalité n’est pas en train de triompher de la raison.

Partie 4: Vers une reconversion durable du CERN ?

Malgré tout le respect que l’on doit à l’aventure scientifique et humaine du CERN, il se pose aujourd’hui sérieusement la question de la fermeture ou de la reconversion du CERN ; particulièrement dans la mesure où le projet de FCC du CERN apparaît objectivement vide de perspectives scientifiques intéressantes. L’arrêt du CERN pourrait être demandé dans la perspective d’éviter des dépenses financières non négligeables, de perspectives de consommations énergétiques injustifiables, et de pure questions environnementales. Toutefois, il y a de multiples raisons pour souhaiter au contraire une reconversion du CERN, tant pour de raisons scientifiques, qu’éthiques ou de simple bon sens citoyen.

Avec la fin de la Guerre froide et la chute de l’Empire soviétique dans les années 1989-1991, puis le cessation de la collaboration Russo-européenne en 2022 suite à la guerre en Ukraine, on s’aperçoit que les raisons majeures de la création du CERN mentionnées plus haut n’existent plus toutes. Seule demeure la primauté européenne en terme de grands accélérateurs pour justifier la poursuite de l’aventure technico-scientifique du CERN telle qu’on la connaît ; mais, on l’a vu plus haut, c’est précisément la poursuite de ce programme de développement qui n’a plus de raison d’être, au point que la réthorique justificative habituelle invoquée peine à convaincre.

En effet, les avantages avancés en termes de développements techniques et de préservation locale de l’emploi sont fallacieux. Par exemple, en quoi la perspective de création d’aimants supraconducteurs aux températures ordinaires peut-il avoir un intérêt global, 90% de l’électricité produite étant déjà acheminés à bon port ? Il serait beaucoup plus profitable en terme d’économie et d’environnement de faire d’agressives recherches dans d’autres domaines que le transport de l’énergie ; par exemple en vue de réduire le poids des véhicules et autres dispositifs actionnés à l’électricité ?

Mais alors, pourquoi reconvertir le CERN plutôt que de simplement le fermer ? C’est que les priorités de notre monde ne sont plus celles des années 1950. Les problèmes actuels sont environnementaux, mais aussi liés à la fuite en avant technique en direction de l’aliénation des populations au moyen des nouvelles technologies qui favorisent aussi bien le déficit démocratique que l’atteinte à l’environnement. Face à l’essor des fake news qui polluent le cyberspace, et l’investissement massif dans le développement des IA autonomes [Harari, 2024] il n’y aura bientôt plus que des institutions de la taille et de l’intégrité scientifique du CERN à être en mesure de s’opposer aux « vendeurs de doutes » et autres manipulateurs de l’opinion publique. C’est pourquoi un CERN porteur d’un projet scientifique fort allant en ce sens nous semble présenter un intérêt tout particulier. La nécessité d’une rigueur scientifique à toute épreuve cumulée avec l’aspect international du CERN pourrait réduire les risques de destruction massive de la vérité dans l’ensemble de la société humaine.

Il y a donc urgence à déterminer de nouveaux sujets de recherches pour que le CERN puisse continuer à exceller dans le domaine technico-scientifique ; ce qui revient plus ou moins à identifier les fausses bonnes idées de domaines de recherches, et en proposer d’excitantes qui sont en adéquation avec les ambitions du CERN et compatibles avec les contraintes juridiques qui spécifient sa mission.

4.1 Reconversion : ce qu’il ne faut pas faire au CERN, et ni même ailleurs...

N’oublions pas qu’il n’y a pas que des théoriciens au CERN. Bien au contraire, il s’agit d’une institution de technologie qui héberge provisoirement des scientifiques venus de dizaines de pays, de sorte qu’envisager une reconversion du CERN implique d’abord de commencer par répertorier des objectifs technico-scientifiques impossibles à réaliser pour des raisons physique, ou parce que l’on ne saurait imaginer en quoi cela serait intéressant et utile à réaliser, avec dans les deux cas une perte de crédibilité du CERN. Nous ne mentionnerons ici que trois fausses bonnes idées, soit parce qu’elles sont tout simplement irréalisables pour des raisons physiques ; ou parce qu’elles sont réalisables techniquement mais insensées parce qu’elles confondent une possibilité technique avec une désirabilité. Les promoteurs de telles idées sont soit dans le déni de réalité, soit intéressés à recevoir des financements d’investisseurs publiques ou privés crédules.

Coloniser la planète Mars

Le thème des Grandes découvertes aventureuses fait régulièrement la une des actualités télévisuelles et des revues scientifiques. C’est qu’il faut bien faire rêver les contribuables pour les inciter à délier les cordons de leurs bourses pour des dépenses au profit de projets gouvernementaux ou privés pas toujours bien intentionnés, et au bénéfice de rares multi-millionnaires capables de s’offrir des sauts de puces spatiaux à des prix discount, le grand publique ayant financé la quasi totalité des infrastructures. De plus, exceptés ceux des domaines médicaux, aucun sujet scientifique ne fait autant le consensus que de celui de savoir ce qu’il y a dans l’univers, et s’il y aurait des astres susceptibles d’accueillir la Vie telle que nous l’aimons ; et comment y aller durant une vie d’homme.

La colonisation humaine de la planète Mars est régulièrement évoquée, mais est totalement illusoire en raison d’impossibilités purement scientifiques. Cela est particulièrement bien exposé dans l’ouvrage de Sylvia Ekström, préfacé par Michel Mayor, prix Nobel de physique en 2019 pour la découverte en 1995 de la première exoplanète, conjointement avec Didier Queloz. Par exemple, sans même parler de la grande inadéquation des organismes humains pour de grands voyages en apesanteur — en raison de la présence d’un fort rayonnement cosmique qui n’est pas détourné par un champ magnétique comme sur la Terre, on ne voit pas très bien comment faire revenir nos premiers explorateurs sur Terre à un coût acceptable

Et tout cela pour un objectif de colonisation chimérique. Certes, on peut envisager d’abandonner sur Mars des volontaires qui devront trouver refuge dans des cavernes étanches, faute d’atmosphère respirable à la surface ; car le point clé est que toute terraformation de la planète Mars est impossible, malgré ce que les auteurs de science-fiction ont pu écrire. La masse de la planète Mars est bien trop faible pour y piéger de l’oxygène produit à partir des matières martiennes ou apportées par d’éventuelles comètes que l’on pourrait éventuellement détourner de leurs orbites pour les précipiter sur Mars.

À tout prendre, il serait incomparablement plus facile de coloniser l’Antarctique que la planète Mars, puisqu’on y trouve tout le nécessaire en eau et en oxygène, un niveau de gravité parfaitement à notre physiologie et, si besoin est, des hôpitaux modernes accessibles en quelques heures au lieu de quelques années de voyage. Mais, qui connaît quelqu’un de sensé désireux de passer toute sa vie au pôle Sud sans espoir de retour ?

[Ekström, 2020] Sylvia Ekström, Javier G. Nombela. Nous ne vivrons pas sur Mars, ni ailleurs (Favre, Lausanne, 2020) 224 p.

L’énergie de fusion thermonucléaire

Contrairement à la colonisation martienne qui est illusoire du fait des besoins spécifiques de notre physiologie humaine, le concept d’une production massive (en quantité industrielle) d’énergie au moyen d’une fusion thermonucléaire contrôlée, réalisée sur Terre, est illusoire pour toutes sortes de raisons scientifiques, techniques et économiques, tout en étant indésirable pour des questions de sécurité militaire, car il n’est pas pensable de maîtriser la fusion thermonucléaire civile sans détenir automatiquement tous les ingrédients nécessaire à une bombe thermonucléaire. Heureusement, il y a des arguments scientifiques forts qui indiquent l’impossibilité de réaliser de tels projets « électro-termo-nucléaires », car la fusion thermonucléaire terrestre dont rêvent certains est physiquement tout ce qui est plus différente de la fusion thermonucléaire qui actionne les étoiles, toutes incomparablement plus massives que notre planète, et surtout qui ne contiennent pas de tritium.

Aspirer le C02 déjà répandu dans l’atmosphère

Parmi les projets susceptibles d’intéresser les foules, il y a ceux qui espèrent aspirer directement l’excès de CO2 dans l’air pour en faire d’autres choses commercialisables, essentiellement en plastique, ou plus prosaiquement en l’injectant dans le sol, ce qui n’est pas sans inconvénient en termes de sécurité et de volumes de stockage ; et donc de coûts. Comme il s’agit de pure chimie, ou physico-chimie, cela est bien entendu réalisable si l’on dispose de ressources énergétiques imposantes et bon marché. La science, et le bon sens, suggère néanmoins que de tels procédés ne seront jamais mis massivement en application : 5000 ans d’exploitation de la Nature nous a appris que l’on mine les matières premières là où elles sont les plus concentrées, et pas là où elles le sont le moins, comme dans le cas du gaz carbonique dans l’atmosphère.

4.2 Reconversion : ce qu’il ne faut pas faire au CERN, mais peut être fait ailleurs ; parceque d’autres institutions ont vocation à le faire ou parce que c’est sans grand avenir scientifique

Modéliser l’environnement

Il s’agit bien là d’un sujet de recherche passionnant, et déteminant pour l’avenir de la Vie sur notre planète. Cependant, il y a déjà de nombreuses institutions qui travaillent sur ce thème dans pratiquement tous les pays ; de sorte qu’on ne voit pas très bien quelle caractéristique spécifique au CERN pourrait faire la différence dans ce domaine. De plus, le fait que l’environnement soit devenu une foire d’empoigne internationale ne pourrait qu’écorner l’image d’objectivité et de compétence scientifique du CERN.

Développer l’énergie nucléaire de fission nucléaire

Depuis que les énergies renouvelables sont devenues moins chères que l’énergie nucléaire, au point que les investisseurs privés n’y voyent plus guère d’intérêts, autres que de niches, on voit mal pour quelle raison le CERN devrait se lancer dans cette galère. Certes, il existe des « systèmes nucléaires avancés » où, à côté de réacteurs, interviennent des accélérateurs de particules pour lesquels le CERN possède à l’évidence une grande expertise. Mais là encore, l’atteinte au prestige de l’Institution ne semble pas pouvoir être compensée par l’accroissement temporaire de financements publics voués à être tôt ou tard réduits.

4.3 Ce qu’il faudrait faire au CERN, parce que cela a un grand avenir scientifique

Pour assurer la pérénnité du CERN sur le long terme, il ne faut dans l’optique d’une reconversion y promouvoir que des programmes scientifiques ambitieux. On pense typiquement ici à tout un domaine de recherches associées à ce dont on a parlé plus haut au sujet de la physique de l’émergence. C’est manifestement un vaste domaine de recherches en plein développement, et pour cette raison propice à de nombruses découvertes fondamentales en science pure ; mais aussi et surtout, du point de vue du CERN, en recherche appliquée, parce que on peut aisément s’attendre à la nécessité de développer toute une technologie innovante (recherche fondamentale orientée) susceptible de déboucher sur des innovations industrielles pour le moment impossibles à deviner, faute d’intuitions stimulées par des observations expérimentales.

On peut penser, par exemple, à des techniques de manipulations d’une foule d’états spéciaux de la matière, comme des états superfluides (collisions de gouttelettes d’hélium superfluide), la fabrication de « circuits » fait de métaux étranges pour comparer avec des circuits électriques faits en métaux ordinaires (applications en électronique ?), interactions lumière-matière lorsque cette dernière est faite de « marcheurs » (terme technique décrivant des gouttelettes d’huiles rebondissant sur un bain fait de la même huile, qui illustre macroscopiquement et classiquement le modèle submicroscopique de l’onde pilote quantique dû à Louis de Broglie), voire même, pourquoi pas, de réalisations de « cages » en matériaux dans l’état supersolide pour étudier lesdites liaisons entropiques [Vo, 2022].

[Vo, 2022] Thi Vo, Sharon C. Glozer. A theory of entropic bonding. Proc. Nat. Acad. Sci. 119, No 4 (2022) e2116414119 ; 8 pages.

Notes :

1) Un supersolide est par définition caractérisé par la coexistence paradoxale de deux propriétés apparemment contradictoires : une structure cristalline ordonnée similaire à celle d’un solide et une capacité d’écoulement sans friction caractéristique d’un superfluide. Cette capacité à préserver un positionnement régulier des atomes « indépendamment » des conditions aux limites rappelle une propriété physique similaire à celle avancée en biologie dans le cadre de croissance des embryons par Conrad Hal Waddington (1905–1975). Ce dernier, fondateur en 1957 de l’épigénétique, a proposé que le développement embryonnaire ne résulte pas uniquement des forces locales entre molécules, mais d’un plan de développement organisationnel émergent.

2) Liaison entropique versus liaison chimique. La liaison entropique est médiée par les fluctuations locales de la densité d’entropie, alors qu’une liaison chimique est médiée par une fluctuation de la densité électronique. Des cristaux complexes et des voies de cristallisations « entropiques » sont possibles en dépit de l’absence explicite d’attraction. Dans le fond, c’est permis parce qu’une force de van der Waals diffère de deux façons de la loi des gaz parfaits.

3) Un « marcheur » (ou « goutte marcheuse », « walker » en anglais) est une goutte d’huile visible à l’oeil nu que l’on force à rebondir sur son propre bain d’huile, comme il fut observé par l’équipe de Yves Couder (1941–2019) il y a vingt ans déjà. La goutte se déplace comme si elle était guidée par les vagues (entretenues par des chocs) du bain en interférences avec elles-même. C’est une matérialisation macroscopie du principe de dualité onde-corpuscule de la mécanique quantique qui fait penser à une version macroscopique de la théorie de l’onde-pilote imaginée par Louis de Broglie entre 1924 et 1927. Le «marcheur» est un objet macroscopique cohérent associant la particule et l’onde. Les interactions de ces marcheurs entre eux et celles qu’ils ont avec leur environnement sont surprenantes, car médiées par leurs ondes de sorte que l’ensemble des phénomènes décrits est lié à une forme de non-localité parce que la particule se déplace dans un milieu affecté par des ondes qu’elle a émises dans le passé.

[Couder, 2006] Yves Couder, Emmanuel Fort. Single-particle diffraction and interference at a macroscopic scale. Phys. Rev. Lett. 97 (2006) 154101.

[Couder, 2007] Y. Couder, A. Boudaoud, S. Protière, E. Fort. Les gouttes marcheuses : Une forme de dualité onde-particule à échelle macroscopique ? Reflets de la Physique No 5 (2007) 20–24.

4.4 Ce qui pourrait être fait au CERN, parce que cela présente un grand intérêt citoyen

a) Evaluation des énergies renouvelable.

De telles évaluations peuvent être d’un intérêt scientifique moyen pour une institution comme le CERN, sauf pour lutter contre la propagande des producteurs fossiles. Mais qui sait, même les corps de pompiers essayent aussi pour conserver leur image de marque de conserver quelques unes de leurs ambulances qui s’ajoutent aux ambulances privées.

b) Promotion de la recherche fondamentale de base par opposition à la recherche fondamentale orientée

À long terme, il importe de pouvoir alimenter la recherche fondamentale orientée avec de nouvelles idées originales qui ne proviennent essentiellement que de la recherche fondamentale de base. En effet, il y a urgence, puisque les autorités comme les investisseurs et le grand public confondent allègrement science et technologie, invention et innovation, recherche fondamentale orientée et recherche appliquée, et surtout recherche fondamentale de base et recherche fondamentale orientée.

c) Création et maintenance d’un puissant Pôle de résistance à la désinformation.

Une telle chasse à la désinformation a toute les bonnes raisons d’être menées en Europe, puisque notre continent, contrairement aux USA et la Chine, n’a pas de géant informatique (pseudo-)privé à cajoler. Les attaques des GAFAM, via Trump ou d’autres, contre les législations européennes de protection des citoyens sur le web montrent que l’Europe (et le reste du monde) doit préparer la résistance et développer sa propre informatique qui ne soit pas une copie des américaine et chinoise. À cet effet, le CERN serait le lieu idéal. En particulier, l’institutionnalisation d’un tel pôle de compétences serait justifié par les spécificités propres du CERN (décentralisation de facto en lien avec sa politique de transparence institutionnelle, excellence scientifique, lieu de l’invention du Web qui a déclenché l’usage généralisé de l’Internet, présence d’informaticiens compétents intéressés par la vérité scientifique plutôt que l’efficacité commerciale, etc.).

Mais on peut également penser, en raison de la proximité conceptuelle entre les deux notions d’entropie (celle bien connue des physiciens, et celle au coeur de l’informatique), que le concept majeur d’émergence soit lui aussi au coeur d’une réflexion à mener tout spécialement au CERN. En effet, le concept d’émergence est déjà bien connus des informaticiens dans le domaine des systèmes multi-agents et des réseaux de neurones, et l’on a déjà exposé plus haut pourquoi nous pensons que le concept d’émergence pourrait être la raison sous-jacente d’une reconversion vers un nouveau type de développement technologique majeur de l’institution. De là à penser à des synergies possibles entre ces deux concepts d’émergence, il n’y a qu’un pas.

[Harari, 2024] Yuval Noah Harari. Nexus : Une brève histoire des réseaux d’information, de l’âge de pierre à l’IA (Albin Michel, Paris, 2024) 576 p.

(à suivre)